(1)地下水を浸透、貯留する大きな水がめ(地下水盆)の存在

行政的には、熊本市、合志市、大津町等11市町村の範囲(1,000k平方メートル)

(2)地下水を浸透、貯留させる地層の存在

阿蘇火砕流堆積物、砥川溶岩、砂礫層、新期火山灰等

(3)豊富な降水量

阿蘇山周辺は全国有数の多雨地帯

(4)地下水盆の存在

阿蘇カルデラ西側外輪山の山麓台地※から熊本平野の地下は、難透水性の基盤岩が深い。

→広くて深い盆地状の地下構造

※菊池、益城、植木等の台地部

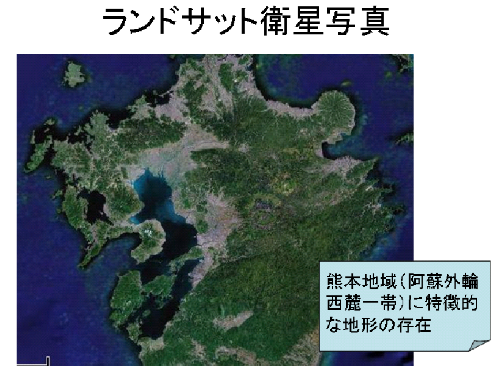

ランドサット衛星写真

周辺山地と異なる色調

→異なる植生、土地利用

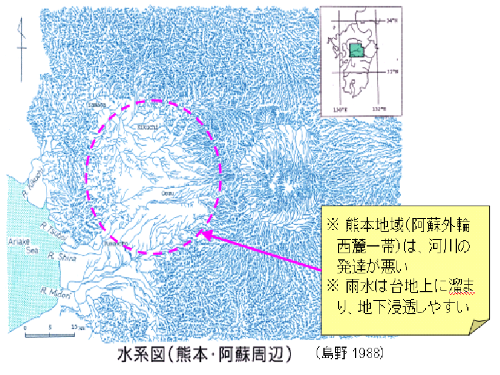

水系図

周辺に比べ、河川の発達が悪い

→雨水は台地上に溜まり、地下浸透しやすい

熊本・阿蘇周辺の水系

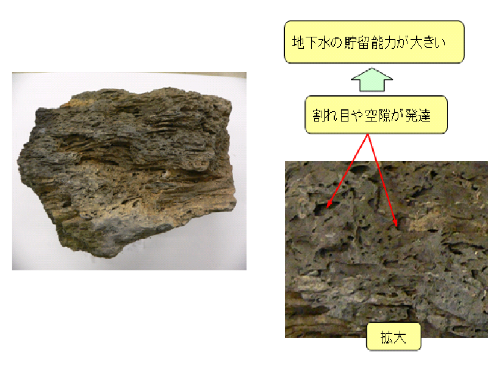

(5)地下水の浸透・貯留能力の高い地層の存在

(1)阿蘇火砕流堆積物

阿蘇カルデラの形成前に、計4回の大噴火(今からおよそ27万年前から9万年前)

このとき噴出した大量の軽石や火山灰等が強く固結

(阿蘇火砕流堆積物(溶結凝灰岩やシラス状)として、中九州一帯に広く分布)

菊池台地の地下にも厚く堆積

この火砕流堆積物の亀裂(クラック)部に大量の地下水を貯留

阿蘇火砕流堆積物の分布

菊池台地遠望

(2)砥川溶岩

益城町赤井火山から噴出した溶岩

益城町南部から嘉島町(井寺・浮島)、熊本市東部(健軍・江津湖)の地下に分布

溶岩の上部は亀裂が発達し、地下水を大量に貯留しやすい性質

熊本市上下水道局健軍水源地

5号井(深度40.5m)は、1本の井戸で日量1.4万m3の自噴量

砥川溶岩写真

砥川溶岩分布図

(3)砂礫層

菊池台地、託麻台地等の段丘の地下に分布

(菊池砂礫層、託麻砂礫層等)

浅層の自由面地下水(第一帯水層)が存在

熊本平野の地下等では、浅層の島原海湾層、深層の未区分洪積層として帯水層を形成

(4)阿蘇火山新期火山灰土

阿蘇火山の中央火口丘から噴出した火山灰土

熊本では、赤ボク、黒ボクと呼ばれている

(黒ボクは、火山灰土に植物の腐植を多く含む)

阿蘇火山の周辺の表層を広く、厚く覆っている

未固結~弱固結で網目状の小さなひび割れが発達し、雨水の地下浸透を助けている

熊本地域の模式地質断面図

(3)豊富な降水量

阿蘇山周辺は全国的にも年間降水量の多いところ

阿蘇山上 3,206.2ミリ/年 (1981~2010平年値)

阿蘇谷 2,831.6ミリ/年

外輪山麓の台地部、平野部でも全国平均 (1,690ミリ/年)(国交省試算1976~2005)より多い降水量

菊池台地 約2,200ミリ/年

熊本市 1,985.8ミリ/年

東京 1,528.8ミリ/年(世界平均 約810ミリ)

↓

この豊富な降水量が、熊本地域の地下水の源

年間降水量の多少が、地下水位(湧水量)変化に大きく影響