地下水保全に向けて

熊本地域地下水総合保全管理計画(H21~36)

熊本県と熊本地域の11市町村で策定

第1期行動計画(H21~25)

・策定時期 平成20年9月

・策定主体 県と13市町村 (※現在11市町村)

・目標年次 平成36年度

・計画の対策等

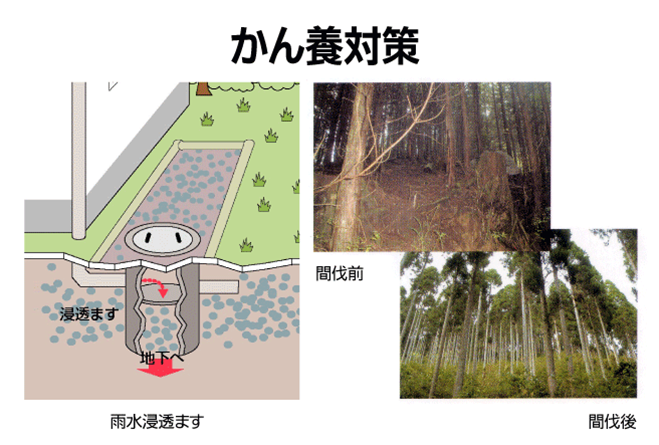

A 地下水かん養対策

B 節水対策

C 地下水質保全対策(⇒硝酸性窒素汚染対策)

D 熊本県地下水保全条例の見直し(⇒採取の許可制)

E 地下水保全の普及・啓発

確立するための仕組みづくり(⇒くまもと地下水財団)

水源かん養林

・国、県、市町村 ・企業(NEC九州の森等) ・団体(漁民の森等)

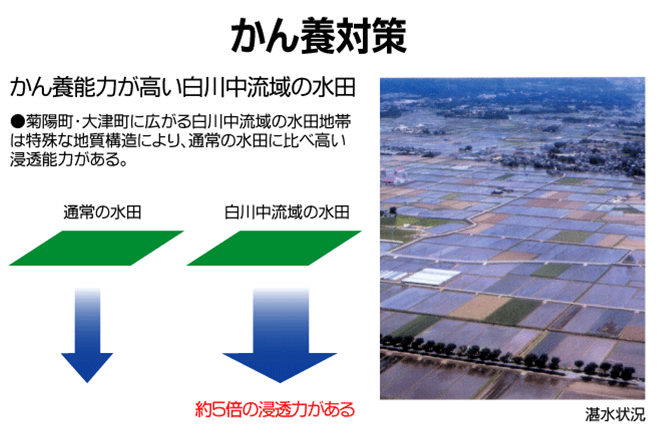

白川中流域水田湛水事業 (平成16年度から開始)

白川中流域の水田は、県内水田の約5倍以上の高い浸透能力(減水深)

→このため、県が上下流の調整役となり減反等の休耕田に水を張り、地下水かん養の取組みを展開

●実施主体;地元農家(大津町、菊陽町、熊本市)

●助成主体;熊本市、ソニーセミコンダクター九州(株)、熊本県果実農業協同組合連合会、(財)化学及血清療法研究所、(株)山内本店

●協力;大津町、菊陽町、地元4土地改良区、JA菊池等

●平成23年度実績;水田湛水実施延べ面積629.2ha

推定かん養量 約1,888万m3

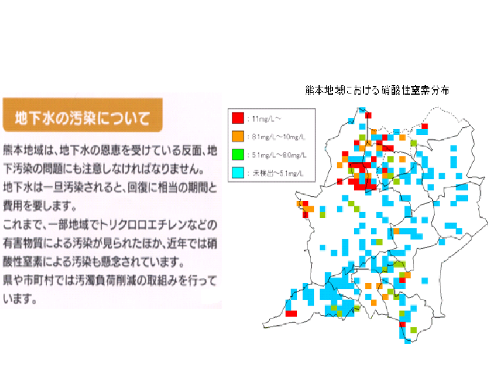

地下水質の保全

地下水汚染対策は未然防止が基本

工場・事業場・農業・家庭等で

一旦汚染したら、回復には莫大な費用と長期間の浄化対策が必要

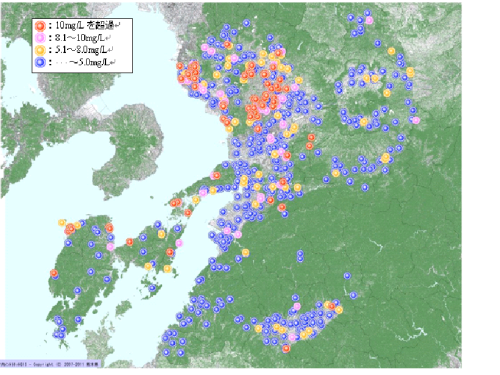

特に、近年は熊本地域の台地部での硝酸性窒素汚染対策が課題(症状:乳幼児のヘモグロビン血症)

主な汚染原因 : 過剰施肥、家畜排せつ物、生活排水

↓

地表の水・土をきれいにすることは、地下水もきれいにすること

硝酸性窒素濃度分布図 (熊本地域)

平成19~21年度地下水質調査における硝酸性窒素濃度分布

地下水保全にあたっての基本的な考え方

・「公共性」の視点

・「未然防止」の視点

・「協働」の視点

住民・事業者・行政が一体となった取組みを

地下水は地域共有の貴重な財産 ⇒公共水

私達自身の意識改革

地下水に対する危機意識が希薄 : 現状認識

地下水に対する意識の改革:“限りあるもの”

私達は今何ができるか?

主体的な行動を

身の回りからの行動 : できるところから

継続的な行動 : 一歩、一歩

事業者 : 企業市民としての社会的貢献を(⇒地域と共存)

県民の皆さまへ

○くまもとに暮らす私たちにとって、大自然の働きと先人の努力によって育まれた豊かな水は生命の源であり、生活や産業の基盤

○国内外で良質な水資源確保の重要性が高まる中で、特に本県の豊かで質の良い地下水は地域の発展に欠かせない貴重な資源

○県民の皆さまにとって、かけがえのない財産であるくまもとの地下水の恵みを将来にわたって享受し、活用していくことができるようにするために、地下水はみんなで守り、みんなで使う「公共水」であるという考え方のもと、その保全に一層取り組んでいく必要がありますので、御協力よろしくお願いします。